Menü

Promotion

Der Raum der documenta

Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des Szenografischen der politischen und gesell-

schaftlichen Öffnung der Kunstausstellung am Beispiel der documenta 1987 und 2002

Die szenografische und architektonische Verbindung zwischen der Ausstellung und dem verfügbaren

Raum der Stadt Kassel, ist signifikanter Bestandteil der Ausstellungsreihe documenta. Um sich der

wechselnden Ausstellungsgestaltung der documenta adäquat zu nähern, wird ein raumbezogenes

Begriffsmodell konzipiert und zur Anwendung gebracht. Die Reduktion auf den Raum an sich

gestattet – auf Grundlage von inter- und transdisziplinären Raumtheorien und -termini – eine bisher

fehlende kunstwissenschaftliche Raumdefinition und interpretiert den aus dem Theater entlehnten

Begriff ‚Szenografie‘ für die Kunstwissenschaft. Innerhalb des herausgearbeiteten raumbezogenen

Begriffsmodells wird der euklidisch-empirische Raum als Gebäudebestand, also als Bauwerk oder

Areal (individuell) wahrnehmbar und zugleich messbar definiert. Dieser Raum ist nicht

indeterminiert: Ausstellungsgestaltungen reagieren primär auf die Strukturen des euklidisch-

empirischen Raums. Auf dessen Grundlage entsteht der produzierte Raum, der als zweidimensionale

(orthogonale) Projektion, also als Gebäudegrundriss geplant und durch Ausstellungsarchitektur

eingebracht wird. In der Folge werdenräumliche Eigenschaften transdisziplinär zur Konkretisierung

der Gestaltung von Ausstellungen für die Kunstwissenschaft benennbar. Eingedenk dessen kann der

Raum als architektonische, soziologische, philosophische sowie psychologische Entität, die diffizilen

Wechselwirkungen zwischen Atmosphären, Individuen und Objekten in Kunstausstellungen

eingrenzen und charakterisieren.

Jede documenta-Ausstellung ist zudem innerhalb einer variablen kuratorischen Hypothese ver-

woben. Folglich bedarf es einer weitergehenden Methode zur Quantifikation der Szenografie der

Ausstellungsreihe außerhalb künstlerisch-selbstreferentieller Parameter. Dies findet in den

jeweiligen Ausstellungsarchitekturen seinen Ausdruck. Manfred Schneckenburger und Okwui

Enwezor öffnen 1987 und 2002 den Kontext ihrer Ausstellungen: die ausgestellten Künstler*innen

argumentieren innerhalb eines außerreferentiellen, gesellschaftsbezogenen, zumeist politischen

Gesamtkonzeptes. Zudem verdichten die Kurator*innen ihr Konzept in der Zusammenarbeit mit

Ausstellungsarchitekt*innen innerhalb der Ausstellungsarchitektur ihrer documenta-Ausstellungen.

Seit 1955 bietet das Museum Fridericianum den euklidisch-empirischen Raum der documenta. Der

1954 wieder aufgebaute Raum der documenta 1955 bietet sich als ungenutzter Rohbau für die

Ausstellung an. Von der Auflösung konkreter künstlerischer Kennzeichen sowie dem Ge-samtausbau

des traditionellen euklidisch-empirischen Raums geprägt, wird durch Manfred Schneckenburgers

documenta 8 1987 eine ausstellungsarchitektonische Auseinandersetzung mit dem Museumkonzept

an sich angestrebt: Die documenta als Prototyp gegenwärtiger Kunst-ausstellungen wird in

Opposition zum Museum gestellt und konkretisiert innerhalb der Ausstel-lungsarchitektur eine aus

Sicht des Architekten Vladimir Lalo Nikolić adäquate Präsentationsform zeitgenössischer Kunst. Im

Sinne einer postkolonialen Ausrichtung greift die Documenta11 2002 schließlich die Thesen von

Catherine Davids documenta X 1997 auf und überführt die documenta in eine über die Ausstellung

in Kassel hinausreichende, fünfteilige Veranstaltung. Durch eine transparente Recherche macht

Enwezor seine Idee einer documenta zu Beginn des 21. Jahrhunderts dem Publikum zugänglich.

2002 wird das periphere leerstehende Industrieareal der Binding-Brauerei zum Zentrum der

Documenta11. Innerhalb dieser Architektur, welche alle Beteiligten der Ausstellung –

Kurator*innen, Künstler*innen, Besucher*innen – impliziert, überführen die Architekt*innen

KuehnMalvezzi das Ausstellungsgebäude der Binding-Brauerei in ein dynamischesPrinzip offener

Handlungsräume.

Das dreiteilige Begriffsmodell schafft am Beispiel der beiden spezifischen Ausstellungen die

Möglichkeit einer prinzipiellen, kunstwissenschaftlichen Charakterisierung der Ausstellungsge-

staltung. Prämisse dessen ist gleichwohl die konstitutive Integration des vorgefundenen Raums

einer Ausstellung durch die Ausstellungsmachenden. Wird der euklidisch-empirische Raum allein als

unkonkrete Hülle und ohne inhaltlichen Bezug einer Kunstpräsentation verstanden, ist eine

Betrachtung und Konkretion dessen, wie sie durch das raumbezogene Begriffsmodell ermöglicht

wird, weniger geeignet.

Veröffentlichung:

Großpietsch, Simon, Der Raum der documenta. Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des

Szenografischen der politischen und gesellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung am Beispiel

der documenta 1987 und 2002, Kassel 2020.

ISBN: 978-3-7376-0802-2

Kartoniert, Paperback, DIN A4, 336 Seiten, 217 s/w Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis

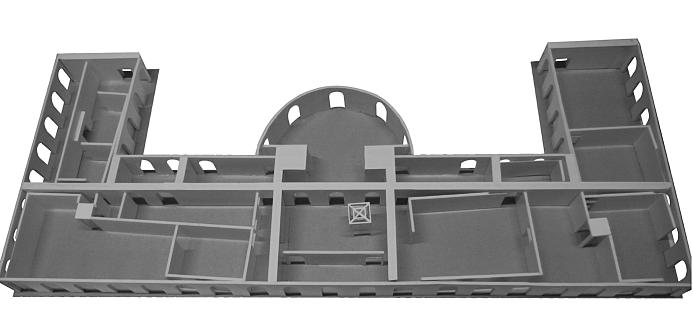

Modell des Erdgeschosses des Museum Fridericianum mit der Ausstellungsarchitektur der documenta 8.

Modell und Foto: Simon Großpietsch.

Ein Geh- und Fußwege-Schild der Documenta11 mit Verweis

auf die Bindung-Brauerei sowie das Orientierungsschild aus

der Binding-Brauerei mit der zweidimensionalen

(orthogonalen) Projektion des Ausstellungsgebäudes in

Pergamin im Privatarchiv. Foto: Simon Großpietsch.

Modell des Erdgeschosses des Museum Fridericianum

mit der Ausstellungsarchitektur der documenta 8.

Modell und Foto: Simon Großpietsch.

Ein Geh- und Fußwege-Schild der Documenta11 mit

Verweis auf die Bindung-Brauerei sowie das

Orientierungsschild aus der Binding-Brauerei mit

der zweidimensionalen (orthogonalen) Projektion

des Ausstellungsgebäudes in Pergamin im

Privatarchiv. Foto: Simon Großpietsch.

Promotion

Der Raum der documenta.

Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des

Szenografischen der politischen und ge-

sellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung

am Beispiel der documenta 1987 und 2002

Die szenografische und architektonische

Verbindung zwischen der Ausstellung und dem

verfügbaren Raum der Stadt Kassel, ist

signifikanter Bestandteil der Ausstellungreihe

documenta. Um sich der wechselnden Ausstel-

lungsgestaltung der documenta adäquat zu

nähern, wird ein raumbezogenes Begriffsmodell

konzipiert und zur Anwendung gebracht. Die

Reduktion auf den Raum an sich gestattet – auf

Grundlage von inter- und transdisziplinären

Raumtheorien und -termini – eine bisher

fehlende kunstwissenschaftliche Raumdefinition

und interpretiert den aus dem Theater

entlehnten Begriff ‚Szenografie‘ für die

Kunstwissenschaft.

Innerhalb des herausgearbeiteten

raumbezogenen Begriffsmodells wird der

euklidisch-empirische Raum als

Gebäudebestand, also als Bauwerk oder Areal

(individuell) wahrnehmbar und zugleich

messbar definiert. Dieser Raum ist nicht

indeterminiert: Ausstellungsgestaltungen

reagieren primär auf die Strukturen des

euklidisch-empirischen Raums. Auf dessen

Grundlage entsteht der produzierte Raum, der

als zweidimensionale (orthogonale) Projektion,

also als Gebäudegrundriss geplant und durch

Ausstellungsarchitektur eingebracht wird. In

der Folge werden räumliche Eigenschaften

transdisziplinär zur Konkretisierung der

Gestaltung von Ausstellungen für die

Kunstwissenschaft benennbar. Eingedenk

dessen kann der Raum als architektonische,

soziologische, philosophische sowie

psychologische Entität, die diffizilen

Wechselwirkungen zwischen Atmosphären,

Individuen und Objekten in Kunstausstellungen

eingrenzen und charakterisieren.

Jede documenta-Ausstellung ist zudem

innerhalb einer variablen kuratorischen

Hypothese verwoben. Folglich bedarf es einer

weitergehenden Methode zur Quantifikation

der Szenografie der Ausstellungsreihe

außerhalb künstlerisch-selbstreferentieller

Parameter. Dies findet in den jeweiligen

Ausstellungsarchitekturen seinen Ausdruck.

Manfred Schneckenburger und Okwui Enwezor

öffnen 1987 und 2002 den Kontext ihrer

Ausstellun-gen: die ausgestellten

Künstler*innen argu-mentieren innerhalb eines

außerreferentiellen, gesellschaftsbezogenen,

zumeist politischen Gesamtkonzeptes. Zudem

verdichten die Kurator*innen ihr Konzept in der

Zusammenarbeit mit

Ausstellungsarchitekt*innen innerhalb der

Ausstellungsarchitektur ihrer documenta-

Ausstellungen.

Seit 1955 bietet das Museum Fridericianum den

euklidisch-empirischen Raum der documenta.

Der 1954 wieder aufgebaute Raum der

documenta 1955 bietet sich als ungenutzter

Rohbau für die Ausstellung an. Von der

Auflösung konkreter künstlerischer Kennzeichen

sowie dem Gesamtausbau des traditionellen

euklidisch-empirischen Raums geprägt, wird

durch Manfred Schneckenburgers documenta 8

1987 eine ausstellungsarchitektonische

Auseinandersetzung mit dem Museumkonzept

an sich angestrebt: Die documenta als Prototyp

gegenwärtiger Kunstausstellungen wird in

Opposition zum Museum gestellt und

konkretisiert innerhalb der

Ausstellungsarchitektur eine aus Sicht des

Architekten Vladimir Lalo Nikolić adäquate

Präsentationsform zeitgenössischer Kunst. Im

Sinne einer postkolonialen Ausrichtung greift

die Documenta11 2002 schließlich die Thesen

von Catherine Davids documenta X 1997 auf

und überführt die documenta in eine über die

Ausstellung in Kassel hinausreichende,

fünfteilige Veranstaltung. Durch eine

transparente Recherche macht Enwezor seine

Idee einer documenta zu Beginn des 21.

Jahrhunderts dem Publikum zugänglich. 2002

wird das periphere leerstehende Industrieareal

der Binding-Brauerei zum Zentrum der

Documenta11. Innerhalb dieser Architektur,

welche alle Beteiligten der Ausstellung –

Kurator*innen, Künstler*innen, Besucher*innen

– impliziert, überführen die Architekt*innen

KuehnMalvezzi das Ausstellungsge-bäude der

Binding-Brauerei in ein dynamisches Prinzip

offener Handlungsräume.

Das dreiteilige Begriffsmodell schafft am

Beispiel der beiden spezifischen Ausstellungen

die Möglichkeit einer prinzipiellen,

kunstwissenschaftlichen Charakterisierung der

AusstelLungsgestaltung. Prämisse dessen ist

gleichwohl die konstitutive Integration des

vorgefundenen Raums einer Ausstellung durch

die Ausstellungsmachenden. Wird der

euklidisch-empirische Raum allein als

unkonkrete Hülle und ohne inhaltlichen Bezug

einer Kunstpräsentation verstanden, ist eine

Betrachtung und Konkretion dessen, wie sie

durch das raumbezogene Begriffsmodell

ermöglicht wird, weniger geeignet.

Veröffentlichung:

Großpietsch, Simon, Der Raum der documenta.

Eine kunstwissenschaftliche Untersuchung des

Szenografischen der politischen und

gesellschaftlichen Öffnung der Kunstausstellung

am Beispiel der documenta 1987 und 2002,

Kassel 2020.

ISBN: 978-3-7376-0802-2

Kartoniert, Paperback, DIN A4, 336 Seiten, 217

s/w Abbildungen.

Inhaltsverzeichnis